[백민석의 리플릿] (3) 고통은 아주 어두운 빛깔이다

1914년 여름. 이제 열여덟 살이 된 아들이, 전쟁에 나갈 수 있게 허락해달라고 고집스럽게 부모를 조른다. 아버지가 “조국은 너를 아직 필요로 하지 않아”라고 달래면 아들은 “나는 필요로 하고 있어요” 하고 대답한다. 어머니가 아무 말도 없자 아들은 언젠가 엄마가 “자신이 비겁하다고 생각하지 마라”라고 하지 않았느냐며 일깨운다. 아침이 되어 어머니는 다시 한 번 출전을 만류하지만 결국 이런 말로 허락하고 만다. “네가 스스로 자신의 일을 결정해야만 하리라.”

마침내 아들은 자신의 인생을 스스로 결정했고, 전쟁에 나간 지 두 달도 지나지 않아 어머니는 아들의 전사 통보를 받는다. 어머니는 아들에게 너 스스로 네 인생을 결정하라고 말할 때 이미, 아들이 살아 돌아올 가능성이 없음을 깨닫고 있었다. 그녀는 아들이 전쟁터로 떠난 날 “울고 울고 또 울었다.”

독일의 판화가 케테 콜비츠(1867~1945)의 이야기다. 그녀의 작품엔 아들의 실화처럼, 스스로 자기 인생을 결정한 사람들의 이야기들로 가득하다. 내가 좋아서, 광주시립미술관에서부터 북서울미술관까지 전시회가 열릴 때마다 눈을 떼지 못했던 <농민전쟁> 연작도 그런 사람들의 이야기다. 연작은 온몸으로 농기구를 끄는 농민으로부터 시작한다. 어찌나 힘에 겨운지 농민의 육체는 땅에 거의 엎디다시피 했고, 꼼짝도 않는 농기구 때문에 농민의 안간힘은 한 발짝도 나아가지 못하고 한 자리에 고여만 가고 응축되어 가기만 한다.

연작의 두번째 작품에서도 그 방향을 찾지 못한 힘은, 능욕당하고 버려진 여성 농민의 사체를 통해 드러난다. 고통스레 추켜올린 턱에서부터 뒤로 꺾인 팔, 그녀가 느꼈을 공포를 고스란히 담고 있는 듯 팽팽하게 긴장한 허리와 다리의 근육은, 죽음 이후에도 결코 풀어지지 않는, 단단히 응축되어가는 힘의 강도를 보여준다. ‘농민’이란 단순히 직업의 문제만이 아니다. 직업은 언제나 직업 이상의 문제이다. 왜냐하면 그 직업을 낳은 사회의 계급 구조가 항상 우선해 존재하기 때문이다. 따라서 그것은 강간당하고 풀밭에 버려질 수도 있는, 그들의 하찮은 사회적 지위의 문제이기도 하다.

케테 콜비츠 ‘농민전쟁’ 연작

노역과 능욕, 폭발과 결박

고통받는 이들과의 연대이자

아들 잃은 콜비츠 자신의 고통

세월호 비통 앞에서 우린 무얼 할까 ‘날을 세우고’라는 부제가 붙은 <농민전쟁>의 세번째 작품에서 그 응축된 힘은, 비로소 변화의 조짐을 보인다. 삶의 무게에 짓눌려 제자리걸음을 하던, 참혹한 계급 환경에 얼어붙어 꼼짝도 못하던 그 힘이, 한 여인의 뼈와 근육만 앙상한 손끝에서 사각사각 낫의 예리한 날로 벼려진다. 연작의 다섯번째 작품 ‘폭발’에서, 농민들의 응축된 힘은 드디어 확고한 방향과 크기를 가진 벡터적 힘으로 나타난다. 전경에서 한 여인이 몸을 크게 휘며 무리를 독려하는 동안, 밤새 날을 세운 창과 낫을 든 농민들이 패널 왼쪽의 한 지점을 향해 물밀듯이, 날카롭게 응집되고 있다.

노역과 능욕, 폭발과 결박

고통받는 이들과의 연대이자

아들 잃은 콜비츠 자신의 고통

세월호 비통 앞에서 우린 무얼 할까 ‘날을 세우고’라는 부제가 붙은 <농민전쟁>의 세번째 작품에서 그 응축된 힘은, 비로소 변화의 조짐을 보인다. 삶의 무게에 짓눌려 제자리걸음을 하던, 참혹한 계급 환경에 얼어붙어 꼼짝도 못하던 그 힘이, 한 여인의 뼈와 근육만 앙상한 손끝에서 사각사각 낫의 예리한 날로 벼려진다. 연작의 다섯번째 작품 ‘폭발’에서, 농민들의 응축된 힘은 드디어 확고한 방향과 크기를 가진 벡터적 힘으로 나타난다. 전경에서 한 여인이 몸을 크게 휘며 무리를 독려하는 동안, 밤새 날을 세운 창과 낫을 든 농민들이 패널 왼쪽의 한 지점을 향해 물밀듯이, 날카롭게 응집되고 있다.

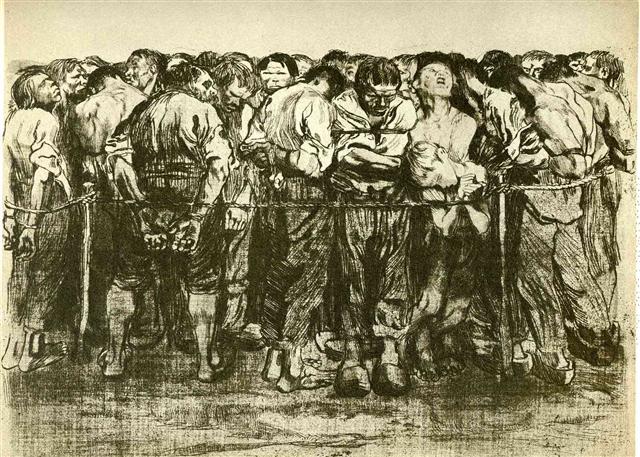

독일 판화가 케테 콜비츠의 <농민전쟁 7-잡힌 사람들>(1908년). 전시회는 서울시립북서울미술관에서 지난 2월3일 개막해 4월19일까지 열린다.

이 벡터적 힘은 힘겨운 노동과 열악한 환경에 의해, 그 고통스런 삶의 긴장에 의해, 농민들의 내면에 응축되고 응축되어온 힘이다. 삶의 긴장이 임계점에 다다라 더 억누를 길도, 억누를 이유도 없어진 순간에, 마침내 그들은 스스로 자신의 삶의 방향을 결정짓는다. 물론 연작은 실제 역사에서 흔히 보듯 해피엔딩으로 끝나지 않는다. ‘전투’가 끝나고 농민들은 포승줄에 결박된 채 ‘잡힌 사람들’이 된다.

하지만 암울하게 끝나는 것은 연작의 ‘이야기’일 뿐이다. 연작의 마지막 ‘잡힌 사람들’의, 결박되어 다닥다닥 붙어 있는 농민들의 밀도와 꼿꼿한 자세는 그들을 혁명으로 이끌었던 그 힘이 다시금 응축되고 있는 것을 보여준다. 그 응축된 힘이 다시 일정한 크기가 되면, 농민들은 스스로 자신의 삶이 나아갈 방향을 또 한 번 ‘폭발’적으로 결정짓게 될 것이다.

<죽은 아이를 안은 여인>(1903년).

케테 콜비츠의 전기는 <체 게바라 평전>과 <스콧 니어링 자서전>으로 이름난 실천문학사의 ‘역사 인물 찾기’ 시리즈의 두번째 권으로 올라 있다. 전기에는 그녀의 삶과 예술을 웅변적으로 보여주는 경구들이 소개되어 있다. 하나는 그녀의 외할아버지의 초상 부조에 새겨진 비문으로 “자신이 믿으면서도 삶을 통해 보여주지 못하는 진리를 좇는 사람은 진리의 가장 위험한 적이다”라는 경구이고, 다른 하나는 외할아버지의 묘비에 새겨진 것으로 “인간은 행복하기 위해서가 아니라 의무를 다하기 위해서 존재한다”라는 비문이다.

나는 케테 콜비츠의 삶을 알기 전에, 전기를 읽기 전부터 이미 그녀의 작품들을 좋아했다. ‘폭발’을 보며, 혁명에 나선 농민들의 이야기라는 것도 모른 채, 순전히 인물들이 그려내는 놀라운 역동성에 감탄했던 기억이 있다. ‘폭발’뿐만 아니라 그녀 작품 대부분이 가진 역동성은, 내가 지금까지 보아온 어떤 회화 작품에서도 그만한 크기를 만난 적이 없을 정도로 강력한 것이다. 그것은 정치적 성향과 민중미술이라는 장르적 특성을 떠나서, 순수하게 작품만으로 지각되는 미학적 성취다.

케테 콜비츠 작품의 역동성은, 그 벡터적 힘의 근원은 무엇일까. 리처드 로티는 <우연성, 아이러니, 연대성>에서 “고통은 비언어적”이라고 말하고 있다. 이것이 “억압받는 자의 목소리나 희생자들의 언어와 같은 것이 존재하지 않는 이유”이다. 고통받는 이들은 “새로운 낱말을 결합시킬 수 없을 만큼 너무나 많은 고초를 겪고 있”는 것이다. 그래서 “그들의 상황을 언어로 표현하는 일은 그들을 위하는 누군가 다른 사람에 의해 행해져야 할 몫이” 된다.

우리가 흔히 말하는 연대의 또 다른 의미다. 케테 콜비츠는 <농민전쟁> 연작을 끝내고 나서 “고통은 아주 어두운 빛깔이다”라고 말했다고 한다. 그녀는 고통받는 이들을 위해 자신이 해야 할 일을 알았고, 그 연대의 표현이 역동성으로 터질 듯한 <농민전쟁> 연작이었던 것이다. 고통이 응축되고 응축되어 더 이상 응축될 수 없을 지경에 이르렀을 때, 비로소 확고한 방향과 분명한 크기의 벡터적 힘으로 그녀의 손끝에서 다시 태어나 작품의 도처에서 흘러넘친다. 스스로 언어로 표현할 수 없었던 농민들의 고통을, 그녀가 역동성이라는 회화적 언어로 대신 표현해주었던 것이다.

케테 콜비츠 자신이 고통받는 자이기도 했다. 전시 리플릿을 보면 아들이 전사한 뒤 작품 세계도 달라져, 전쟁 이전에는 여성들이 “억압받고 투쟁하는 계층으로 등장했던 반면, 전쟁 시기의 여성은 어머니로서의 본능을 강조한 작업들이 주류를 이룬다.” 그녀가 남긴 일기에는, 아들이 남긴 캔버스에 아들의 화구로 작업을 하면서 “나는 너와 함께 작품을 만들고 있다”고 죽은 아들에게 말을 거는 대목이 나온다.

4월16일은 세월호 참사 1주기였다. 일 년이 지났지만 속 시원히 밝혀진 것은 없고, 진실 규명의 관건인 세월호를 인양하느냐 마느냐를 이제야 논의하고 있다. 케테 콜비츠의 아들이 전쟁에 참전한 것은 스스로 자신의 인생을 결정한 결과였다. 어른들의 부패와 어리석음에 희생된, 세월호의 저 조그맣고 하얀 넋들에게는 그런 선택의 여지조차 주어지지 않았다. 자기 인생을 스스로 선택하고 그 결과에 책임진다는 것이 얼마나 값진 일인지, 얼마나 해볼 만한 일인지 깨달을 시간조차 주어지지 않았다.

백민석 소설가

코맥 매카시의 <모두 다 예쁜 말들>에는 이런 말이 나온다. “가장 강한 유대감은 슬픔의 유대감이며, 가장 강한 단체는 비통의 단체”이다. 자신의 인생을 결정할 권리조차 갖지 못한 희생자들과 그 유족들의 슬픔과 비통 앞에서 우리가 무엇을 할 수 있을까. 무엇을 해야 할까.

백민석 소설가