실업계 고교생들 시로 쓴 절망과 분노

‘배달 가면서, 차들을 제낀다, 위험한 인생이다’

경향신문 | 박은하 기자 | 입력 2011.10.03 03:16 | 누가 봤을까? 20대 여성, 대구

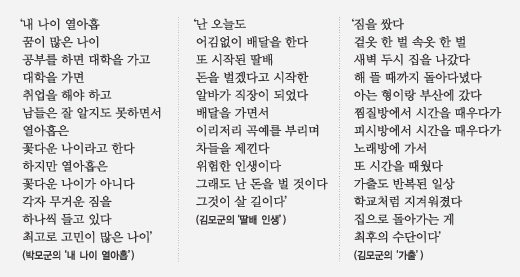

"난 오늘도 어김없이 배달을 한다/ 또 시작된 딸배/ 돈을 벌겠다고 시작한 알바가 직장이 되었다/ 배달을 가면서/ 이리저리 곡예를 부리며/ 차들을 제낀다/ 위험한 인생이다/ 그래도 난 돈을 벌 것이다/ 그것이 살 길이다"(김모군의 '딸배(배달) 인생')

서울의 한 실업계 고교 학생들이 시집 < 내일도 담임은 울 삘이다 > (나라말)를 냈다. '울 삘'이란 말은 '울 것 같은 표정(feel)'이라는 학생들의 은어다. 이 학교는 대학 진학률이 낮은 편이다. 교실에는 빈자리도 많다. 자퇴하는 학생들이 적지 않기 때문이다.

국어 담당 김상희(27)·정윤혜(41)·조혜숙(41) 교사는 2008년 이 학교에 부임했다. 세 교사는 스트레스에 시달렸다. 이 학교에서 처음 교직 생활을 시작한 김 교사는 매일 밤 울었다. 아이들이 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같았기 때문이다.

세 교사는 고민 끝에 아이들에게 시를 써보라고 했다. 교사들은 2008년 9월부터 3년 동안 학생들과 함께 시화전을 열었다. 아이들은 마음속에 담겨 있는 것들을 글로 풀어냈다. 3년 동안 쓴 시를 모아 지난달 20일 이 시집을 냈다. 청소년 문예지에 학생들의 시를 보냈는데, 출판사에서 학생 78명의 시를 모아 책을 내자고 한 것이다. 시는 아이들의 고통을 말하고 있었다.

"아이들이 학교 수업보다 아르바이트를 더 생각하더라고요. 하도 답답해서 '알바할 생각만 하느냐'고 야단을 쳤는데, 그게 왜 그런지 나중에야 알게 됐어요."(김상희 교사)

학생들이 아르바이트를 하는 이유는 다양했다. 한 아이는 아버지가 돌아가시자 어쩔 수 없이 생계에 내몰렸고, 또 다른 아이는 이가 썩었는데도 치과에 가지 못해 임플란트를 해야 할 지경이 됐다. 그러나 아르바이트를 통해 자존감을 느끼는 학생도 있었다. 김 교사는 "세상에서 무시당하는 아이들에게 일하면서 돈 버는 것이 자존감을 맛보는 길일 수도 있다"고 말했다.

이모군이 쓴 '네네치킨'은 김 교사의 말을 이해하게 해준다. "나는 네네치킨에서 일한다/ 나는 배달부장 이 부장이다/ 나는 이 동네 배달 업체를 주름잡는 사람이다. (중략) 깔끔한 포장과 큰 닭의 맛이 일품인/ 나의 사랑 네네치킨/ 오늘도 고객들을 위해 지도를 보고 엑셀을 땡긴다."

'막노동'이란 시를 쓴 이모군(19)은 "초등학교 때 시를 써보고 처음 다시 썼다. 수업시간에 자유롭게 뭔가를 했다는 것 자체가 좋았다"고 말했다. 지난 2월 졸업한 뒤 청량리의 한 백화점 매장에서 일하는 이군은 "우리 집에서 고등학교를 졸업한 것은 내가 처음"이라고 했다.

지금은 다른 학교로 옮긴 조혜숙 교사는 "학생들 중 자존감이 낮은 아이들이 많아서, 어떻게 자신을 사랑하게 할 것인지 고민했다"고 말했다.

"항상 무시당하던 아이들이거든요. 그런데 이번에 시집을 내고 난 뒤 조금 달라진 것 같습니다. 고2 학생들도 '우리도 시집을 낼 수 있느냐'고 물어요."(김상희 교사)

교사들은 "시집을 내기 전 학생들은 생각이 없는 것이 아니라 말할 기회가 없었다"고 했다. 담담하고 차분하지만 세상을 깊이 있게 바라보는 시를 읽다보면 그동안 그들에게 말할 기회를 주지 못한 학교와 사회의 잘못이 느껴진다는 얘기다.

"어렸을 때 아버지와 다닌/ 이 골목길과 주위의 나무/ 근처의 가게/ 전부 사라지고 없는데/ 남은 건 아빠와의 추억이 담긴/ 설렁탕집인데/ 이 집마저 없어지면 슬플 것 같다/ 그래서 일요일만 되면/ 아버지랑 형이랑 나의 추억을 쌓으러 간다"(양모군의 '설렁탕 한 그릇')

< 박은하 기자 eunha999@kyunghyang.com >

서울의 한 실업계 고교 학생들이 시집 < 내일도 담임은 울 삘이다 > (나라말)를 냈다. '울 삘'이란 말은 '울 것 같은 표정(feel)'이라는 학생들의 은어다. 이 학교는 대학 진학률이 낮은 편이다. 교실에는 빈자리도 많다. 자퇴하는 학생들이 적지 않기 때문이다.

국어 담당 김상희(27)·정윤혜(41)·조혜숙(41) 교사는 2008년 이 학교에 부임했다. 세 교사는 스트레스에 시달렸다. 이 학교에서 처음 교직 생활을 시작한 김 교사는 매일 밤 울었다. 아이들이 언제 터질지 모르는 시한폭탄 같았기 때문이다.

세 교사는 고민 끝에 아이들에게 시를 써보라고 했다. 교사들은 2008년 9월부터 3년 동안 학생들과 함께 시화전을 열었다. 아이들은 마음속에 담겨 있는 것들을 글로 풀어냈다. 3년 동안 쓴 시를 모아 지난달 20일 이 시집을 냈다. 청소년 문예지에 학생들의 시를 보냈는데, 출판사에서 학생 78명의 시를 모아 책을 내자고 한 것이다. 시는 아이들의 고통을 말하고 있었다.

학생들이 아르바이트를 하는 이유는 다양했다. 한 아이는 아버지가 돌아가시자 어쩔 수 없이 생계에 내몰렸고, 또 다른 아이는 이가 썩었는데도 치과에 가지 못해 임플란트를 해야 할 지경이 됐다. 그러나 아르바이트를 통해 자존감을 느끼는 학생도 있었다. 김 교사는 "세상에서 무시당하는 아이들에게 일하면서 돈 버는 것이 자존감을 맛보는 길일 수도 있다"고 말했다.

이모군이 쓴 '네네치킨'은 김 교사의 말을 이해하게 해준다. "나는 네네치킨에서 일한다/ 나는 배달부장 이 부장이다/ 나는 이 동네 배달 업체를 주름잡는 사람이다. (중략) 깔끔한 포장과 큰 닭의 맛이 일품인/ 나의 사랑 네네치킨/ 오늘도 고객들을 위해 지도를 보고 엑셀을 땡긴다."

'막노동'이란 시를 쓴 이모군(19)은 "초등학교 때 시를 써보고 처음 다시 썼다. 수업시간에 자유롭게 뭔가를 했다는 것 자체가 좋았다"고 말했다. 지난 2월 졸업한 뒤 청량리의 한 백화점 매장에서 일하는 이군은 "우리 집에서 고등학교를 졸업한 것은 내가 처음"이라고 했다.

지금은 다른 학교로 옮긴 조혜숙 교사는 "학생들 중 자존감이 낮은 아이들이 많아서, 어떻게 자신을 사랑하게 할 것인지 고민했다"고 말했다.

"항상 무시당하던 아이들이거든요. 그런데 이번에 시집을 내고 난 뒤 조금 달라진 것 같습니다. 고2 학생들도 '우리도 시집을 낼 수 있느냐'고 물어요."(김상희 교사)

교사들은 "시집을 내기 전 학생들은 생각이 없는 것이 아니라 말할 기회가 없었다"고 했다. 담담하고 차분하지만 세상을 깊이 있게 바라보는 시를 읽다보면 그동안 그들에게 말할 기회를 주지 못한 학교와 사회의 잘못이 느껴진다는 얘기다.

"어렸을 때 아버지와 다닌/ 이 골목길과 주위의 나무/ 근처의 가게/ 전부 사라지고 없는데/ 남은 건 아빠와의 추억이 담긴/ 설렁탕집인데/ 이 집마저 없어지면 슬플 것 같다/ 그래서 일요일만 되면/ 아버지랑 형이랑 나의 추억을 쌓으러 간다"(양모군의 '설렁탕 한 그릇')

< 박은하 기자 eunha999@kyunghyang.com >

'더 나은 세계는 어떻게 가능한가?' 카테고리의 다른 글

| 김꽃비 레드카펫서 작업복 왜? “영화의 전당은 노동자들의 피와 땀” (0) | 2011.10.07 |

|---|---|

| 노벨상 수상자도 억만장자도 반월가 시위 지지 (0) | 2011.10.06 |

| "1%부자들 탐욕, 99%가 막자" 미국 대도시로 시위확산 (0) | 2011.10.02 |

| <"골드만 삭스가 세계 지배" 발언 파문> (0) | 2011.09.28 |

| "식당 여성 12시간 노동에 최저임금도 못받아" (0) | 2011.09.22 |